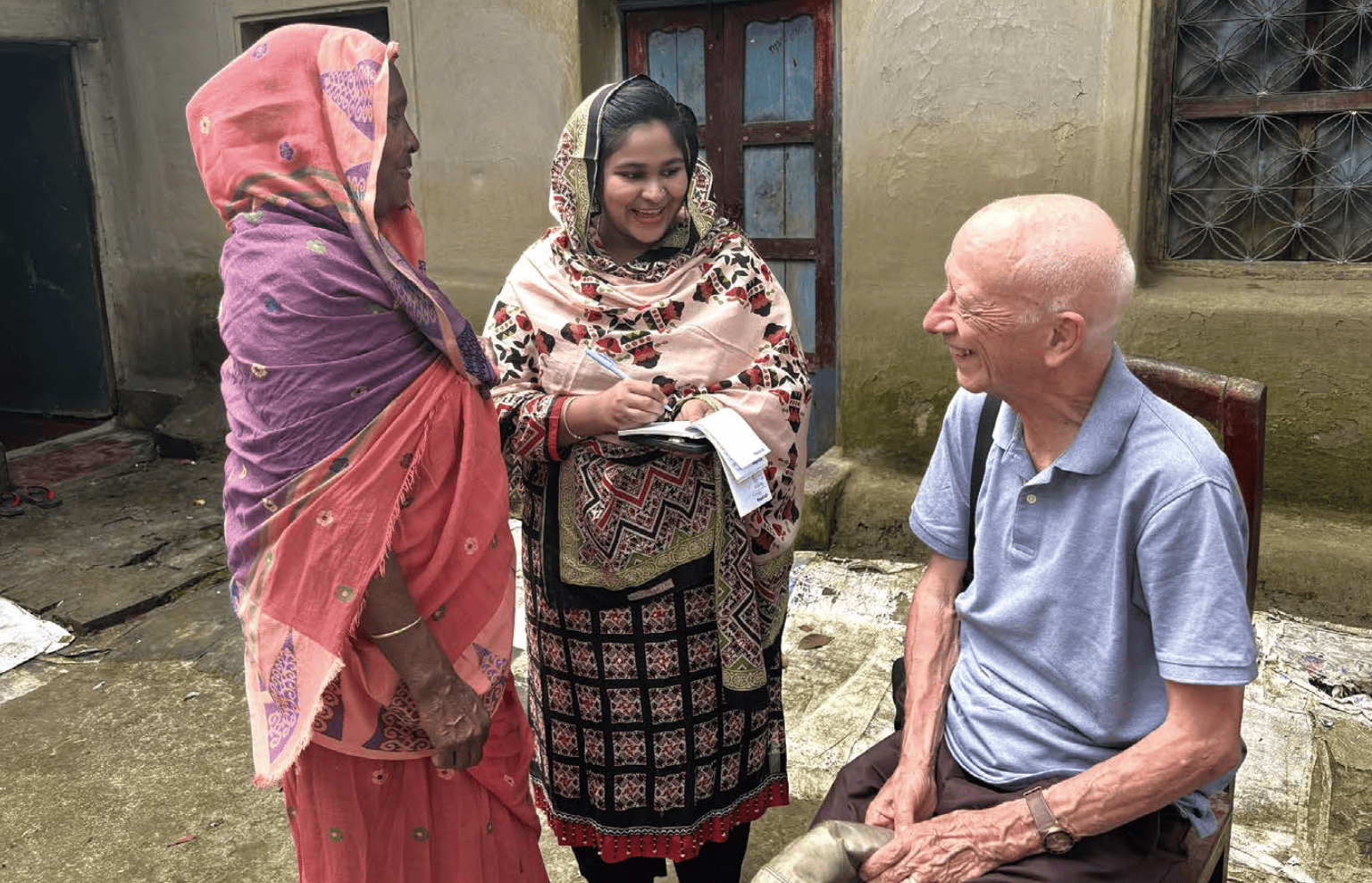

「マ・ダイマ(お母さん、助産師さん)」と村人や子どもたちは、彼女のことを親しみを込めてこう呼びます。ラシヤ(仮名)は今年80 歳、ヒリシパラで長く尊敬されてきた助産師で、長年の経験と強さを感じさせる女性です。

五常のインパクトチームは、バングラデシュのヒリシパラを訪れました。スチュアート・ラザフォードがプロジェクトのマネージャーのカリム・ウラーとともに率いるHrishipara Daily Diariesプロジェクトの参加者に会い、長く記録に協力している家計の暮らしやお金の使い方をより深く知るため、丁寧に話を聞きました。

ラシヤは 2017年からこのプロジェクトに参加しています。離婚を経験しながら5人の息子を育て上げ、今も家族を支え続けています。約30年もの間、地域の助産師として数えきれないほど多くの女性の出産を支えてきました。

暮らしを支える技術

ラシヤが専門的な助産師としての道を歩み始めたのは2002年のことです。UNICEFとBRACがガジプール県で新生児ケアや出産支援の取り組みに関する共同プログラムを立ち上げ、地域の女性数名が選ばれて専門的な訓練を受けることになりました。すでに 50 代半ばで、長年助産に関わってきたラシヤもその一人でした。

以来 23 年以上にわたり、彼女は同じクリニックに勤め、妊婦たちのケアに携わってきました。超音波画像を読み取り、胎児の位置を判断し、自然分娩が可能か、それとも都市部の病院へ紹介すべきかを見極めることもできます。昼夜を問わず、必要とあればすぐに駆けつける、そんな頼れる存在として今も地域の出産を支え続けています。収入の多くはクリニックからの支払いで、無事にお産を終えた家族から少額のお礼が添えられることもあります。

暮らしを支える収入

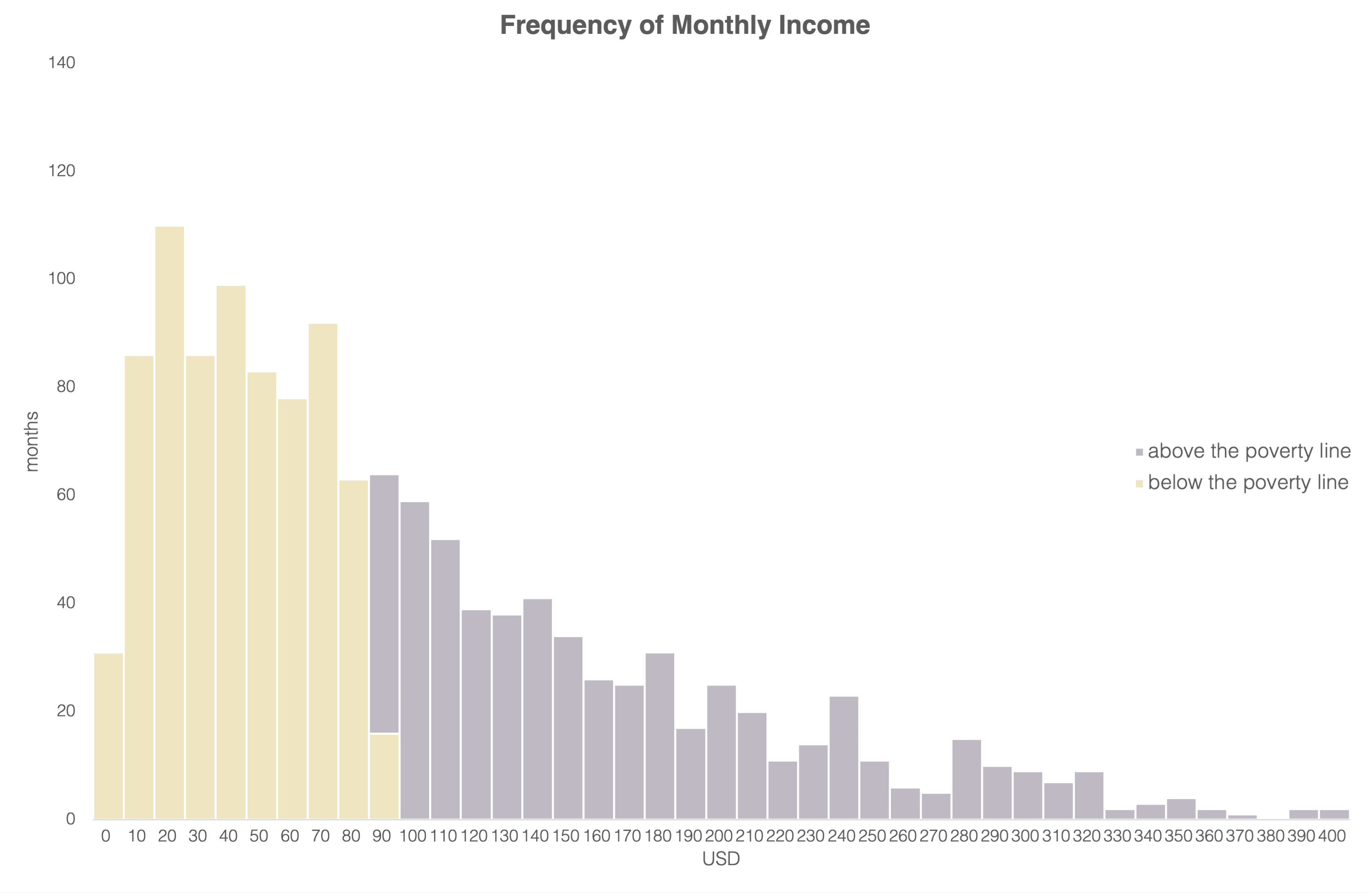

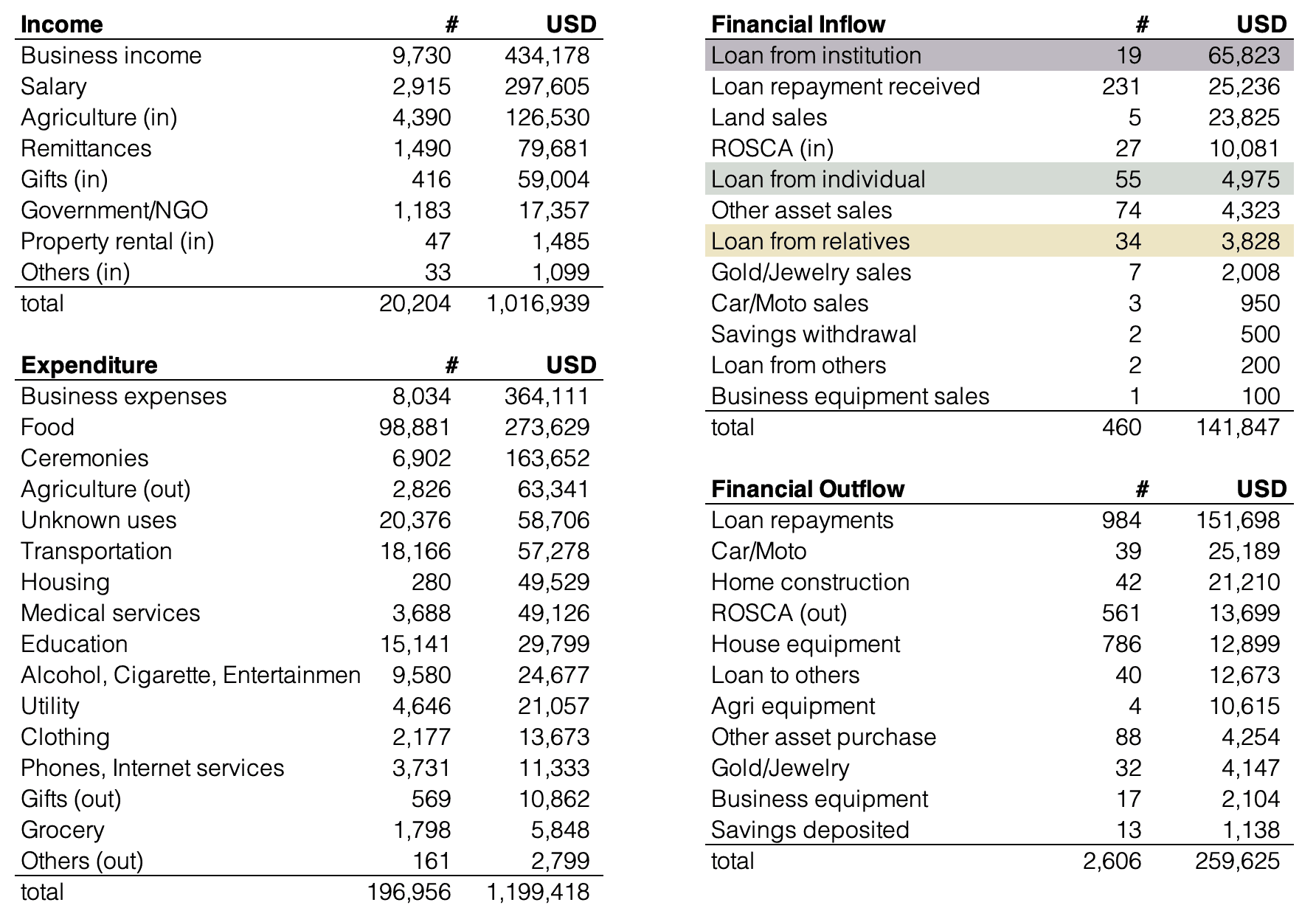

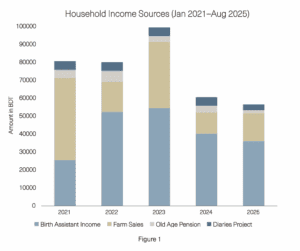

ラシヤの年間収入は、季節や生計の変動を反映して、おおよそ6〜9.7万タカ(約490〜974米ドル)です。収入の中心は助産師としての仕事ですが、家畜の飼育や農産物の販売、牛乳の販売など、複数の収入源を組み合わせて暮らしを支えています。急な出費が必要なときには家畜を売って現金を確保することもあり、これが短期的な資金繰りを支える手段になっています。ヤギを育てるのが特に好きだと言います。

また、政府の年金を受け取っており、わずかではあるものの安定した収入源になっています。さらに時折、シンガポールとカタールで働く息子たちが、イードの時期になると送金してくれます。これらの送金は bKash(2011 年開始のバングラデシュ最大のモバイル金融サービス)を通じて行われ、彼女は村のエージェントから現金を受け取ります。こうした多様な収入を合わせると、月々の手取りは平均で約6,000タカ(49米ドル)ほどです。豊かではないものの、農村の高齢女性としては典型的で、多様な収入源に支えられた生計となっています。

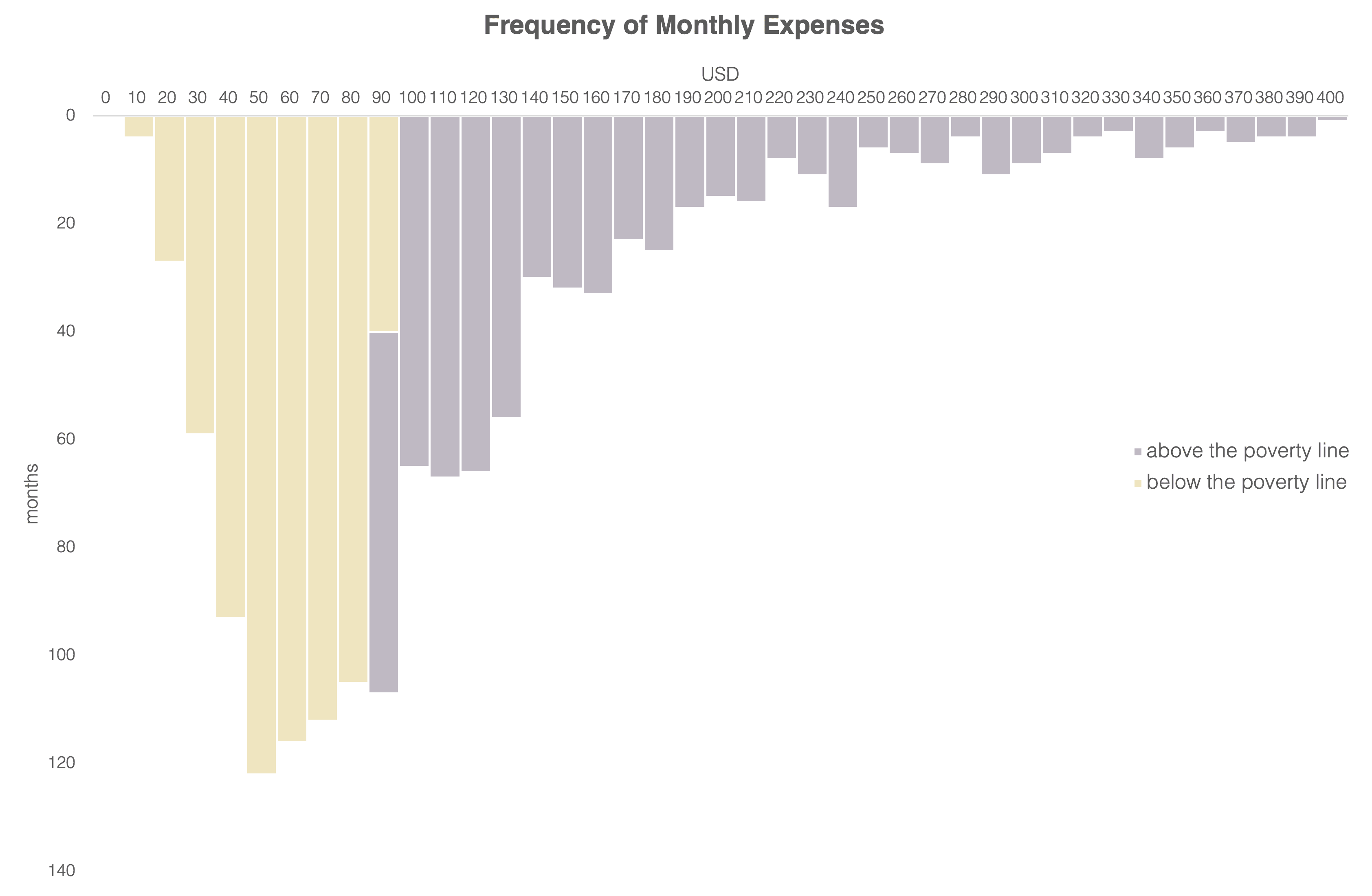

図1: 5年間の調査期間における、ラシヤの月ごとの収入の一例

支出管理

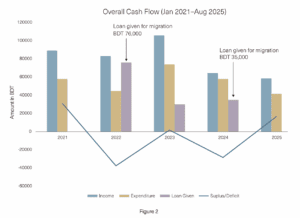

ラシヤは、食料、光熱費、医療費、日用品といった生活必需品を中心に、慎重に家計を管理しています。通常は収入の範囲内で支出を管理していますが、フィナンシャル・ダイアリーの記録によると、2022年と2024年には年間収支が赤字となっていました(図2)。

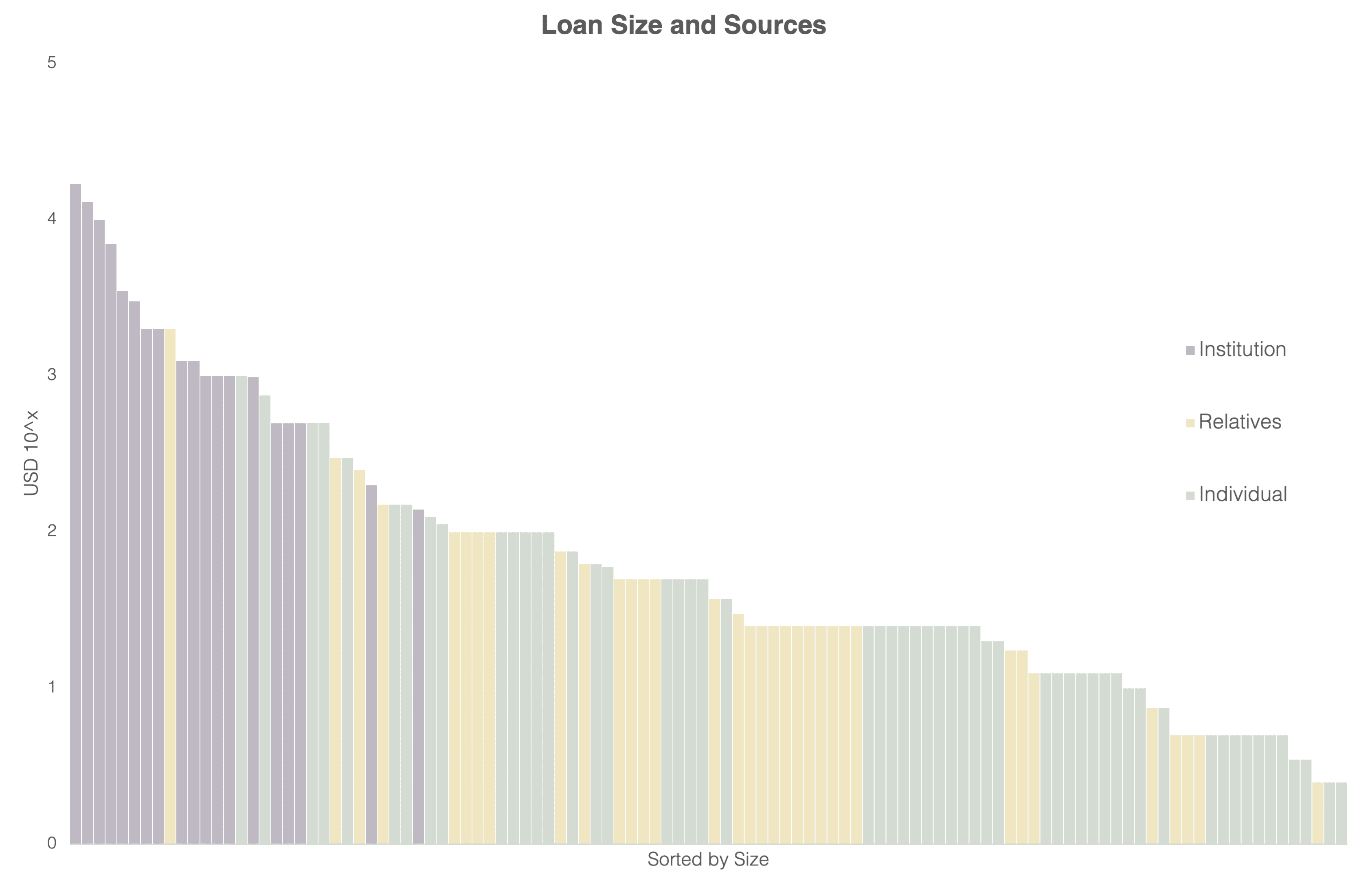

その主な理由は、家族に対して行ったハウラット(無利子の貸付)です。2022 年には合計7.6万タカ、2024年には3.5万タカを、主に息子や孫たちの海外渡航のために貸し出しています。その費用を工面するために、彼女は家畜を売却し、長年の貯蓄も取り崩しました。

こうした支出には、バングラデシュ農村部に根づく「家族を支える」という価値観が色濃く反映されています。たとえ自分の生活が苦しくなっても、若い世代の夢や将来を後押ししようとする強い家族意識です。同時に、ラシヤのような女性たちの生活の安定が、家族との関係性や支援のあり方に深く影響されていることも示しています。

図2: 2021年から2025年までの5年間におけるラシヤの総収入と総支出

まとめ

長年の経験と信頼そして地域とのつながりによって支えられているものの、ラシヤの収入は決して多くはありません。農村部の高齢女性の経済的な現実を反映しています。それでも、UNICEFとBRACの研修プログラムのような社会的支援が、彼女自身と地域の人々の生活に確かな変化をもたらしてきました。

彼女の収入は安定しているものの、予期せぬ出来事には依然として脆弱です。それでも、助産の仕事、家畜の飼育、政府の年金など複数の収入源を維持しながら、地域の妊婦を支え、自立した生活を続ける姿勢は特筆すべきです。

ラシヤの経験は、彼女のような地域の保健従事者にとって、継続的な伴走支援や制度的な後ろ盾がいかに重要かを示しています。マイクロファイナンス機関(MFI)には、研修に加えて、緊急時に資産を売却せずに済むような少額預金やヘルスケア・ファイナンスの仕組みを補完する余地があります。医療機関においても、地域の保健従事者の役割をより安定させるために、手当やインセンティブの拡充が求められます。

行政、NGO、MFIが連携し、金融包摂と社会的エンパワーメントが同時に進む環境を整えることで、ラシヤのような物語が特別な例ではなく、もっと広く当たり前のものになるかもしれません。

執筆:Mercyline Manoj